コンパクトでスタイリッシュなスタイリングと生活防水の組合せで登場したのがオリンパスのμデジタルだ。μブランドは

フィルム時代から継承するオリンパスにとっては伝統的なブランドである。オリンパスもデジカメにμブランドを与えるのは相当慎重になったようで、それらしいルックスの

C−900シリーズにもμブランドを与えなかった。コンパクトでスタイリッシュなスタイリングと生活防水の組合せでないと、μブランドを名乗れない。標準的なデジカメの撮像素子が300万画素級の頃までは市場のアドバンテージを確保していたオリンパスだが、コアモデルが400〜500万画素級に移行する頃に陰りが出てしまう。そんなオリンパスの停滞期を支えたのがμデジタルシリーズと

C−700UZシリーズである。C−700UZシリーズは何かしらの画期的なアイデアや技術革新から生まれたものではなく、手元の技術でコンパクトカメラにライカ判換算で38〜380mmF2.8〜3.5の明るい光学10倍ズームを組みあわせ、手ごろな価格でてっとり早く作ったものである。ガジェット好きは安い仕事として評価しなかったが、そういうコンセプトの廉価なデジカメは無かったので運動会パパに一定の評価を得た。実際には

C−755UZ辺りまで進化しても、なかなか運動会を撮影するのは大変なカメラなのだが。

本カメラはμブランドを継承した600万画素級コンパクトデジカメである。ライカ判換算で35〜105mmF3.1〜5.2の光学3倍ズームレンズを搭載し、最短撮影距離はマクロ撮影モードで20cmである。当時のオリンパスの大抵のコンパクトデジカメはスーパーマクロモードを搭載して、焦点距離が固定となるが7cmまで寄れる。ひとまず金属製外装で梨地の仕上げは悪くない。しかし、どうもパッとしないスタイリングである。

登場が2005年だから、同時期のライバルはパナソニックだと

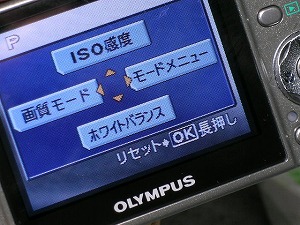

ルミックスDMC−FX9になる。比べるとオリンパスには気の毒だけど、ルミックスの完成されたスタイリングには適わないな。なんだかフラットなパネルとエッジの曲線の組合せ、それにツメ型の横に細長いグリップ(指当て)に共通点があるので、もしかしたらオリンパスはルミックスを目指したのだろうか。それにしては栃木県や三重県のテイストが隠し切れないな。本カメラの長所である大型の液晶ビュワーも2.5型だからDMC−FX9と同じ。最高でISO2500相当まで用意した感度モードだが、これはシャッター速度を稼いで手ブレを押さえる工夫の一つであり、本格的な光学手振れ補正機構を搭載するDMC−FX9と比べてアドバンテージを感じない。マクロモードだってDMC−FX9もワイド側で5cmまで寄れるしな。バッテリーがμデジタル(初代)と同じなのはクラシックデジカメファンとしては嬉しいが、xDピクチャーカードは運用を著しく制限する。後年、DMC−FX9はルミックスシリーズ共通の欠点である電源不良や液晶ビュワーのバックライト不良に悩まされるのだが、本カメラの商品としての魅力とは別の話だ。

☆ ☆

実際に撮影してみるとそんなに悪いカメラでもないのだが、xDピクチャーカードを容認してまで選択する魅力は感じない。当初の発売価格が3.6万円程度だったと言うが、瞬く間に下がっただろうな。当時のオリンパスにはよくあるパターンだった。初めから安物の

FE110が同時に登場しているが、それなりのカメラである。当時、2万円を切る500万画素級デジカメというだけで大したものなのだ。

オリンパスは早い段階からコンシューマ向け一眼レフにも熱心だったのだが、結局はニコンやキヤノンの後塵を浴びることになる。レンズ交換時の埃対策で妥協できず、レンズ一体型一眼レフのE−10/20に拘ったというのが通説である。しかし、その後にオリンパスはバブル時代の大失態から続く苦しい台所事情が発覚する。何かしらの経営判断ミスがあったんじゃないかな。

撮影結果(三河桜編)をご覧頂きたい。

(了:2014/6/18)